Émeutes en France

Publié par BD-SLL

Le mot Émeute provient du verbe Émouvoir. Du haut Moyen Age à la Renaissance, une Esmote désigne une émotion collective prenant la forme d’un soulèvement populaire spontané. « Tumulte séditieux, soulèvement dans le peuple », indique le Dictionnaire de l’Académie française au milieu du 18ème siècle. Et le sens ne variera jamais.

Les émeutes françaises contemporaines ont lieu dans les quartiers populaires d’habitat collectif frappés par la désindustrialisation et le chômage, habités massivement par des familles d’ouvriers et d’employés dont beaucoup proviennent des grands flux migratoires des années 1950-1970 (Portugais, Maghrébins puis Noirs Africains) qui s’y sont installées avec la résorption des bidonvilles puis la politique du regroupement familial. Elles surviennent généralement à la suite de la mort d’un ou plusieurs jeunes du quartier concerné, le plus souvent en relations (diverses) avec une opération de police. Elles sont l’œuvre de garçons, grands adolescents et jeunes majeurs, souvent chômeurs ou inactifs, parfois ouvriers précaires ou apprentis, ou encore scolarisés dans les filières professionnelles les moins valorisées ; la plupart sont « issus de l’immigration » ; ils ne sont structurés par aucune organisation politique et n’affichent en apparence aucune revendication. Leur « répertoire d’action collective » (C. Tilly) réside principalement dans l’incendie de véhicules et l’affrontement avec les forces de l’ordre. Dans certains cas, les incendies visent aussi des bâtiments et certains magasins peuvent être pillés.

L’émergence

Le phénomène est apparu dans la seconde moitié des années 1970, dans certains quartiers pauvres de l’agglomération lyonnaise. Avec la médiatisation des événements du quartier des Minguettes à Vénissieux en juillet 1981, le phénomène apparaît aussi en région parisienne. L’émeute se fixe donc au tournant des années 1970 et 1980. Analysant cette époque, C. Bachmann et N. Leguennec (1996) écrivent : « Contre qui se battent les émeutiers ? Contre un ennemi sans visage. Contre ceux qui les nient quotidiennement, les condamnent à l’inexistence sociale et leur réservent un avenir en forme d’impasse. […] Aucun allié, aucune issue. L’univers symbolique des banlieues donne à lire un partage manichéen : les pauvres tristes et humiliés contre les riches puissants et enviés. […] S’il est une revendication qui s’affirme haut et clair, c’est bien celle d’une sensibilité à vif : obtenir un minimum de considération, bénéficier d’une reconnaissance, conquérir le respect. Ces deux sentiments forts, la sensation de l’impasse et la conscience du mépris, sont toujours à la racine des fureurs banlieusardes ».

Durant les années 1980, plusieurs phénomènes se conjuguent pour chasser l’émeute de la scène publique. D’abord la réaction du gouvernement (socialiste) de l’époque. Outre les opérations de prévention lancées l’été suivant, qui envoient plus de 100 000 jeunes des quartiers les plus « sensibles » en vacances ou bien les occupent sur place, plusieurs politiques publiques sont initiées en direction de l’insertion professionnelle, de l’école, de la prévention de la délinquance et de l’aménagement urbain. Le gouvernement a aussi libéré les ondes radiophoniques et ouvert aux étrangers la liberté d’association. Ensuite, un événement politique va ouvrir une perspective de reconnaissance symbolique pour ces jeunes « issus de l’immigration », au moment même où le racisme qu’ils dénoncent est comme consacré officiellement par l’émergence de l’extrême droite (le Front national) sur la scène électorale. Dans le même quartier des Minguettes, suite à une « bavure policière » qui menace de déclencher de nouveau l’émeute, des jeunes, fortement soutenus et conseillés par un prêtre, initient une nouvelle forme d’action collective : une grande marche non violente à travers la France. Cette « Marche des Beurs » connaîtra en 1983 un succès politico-médiatique important et suscitera une intense activité associative et politique encouragée en particulier par le Parti socialiste, qui suscite et contrôle la création de SOS Racisme.

L’enracinement

À l’enthousiasme de la première moitié des années 1980 va cependant succéder la désillusion. Tout d’abord, les politiques publiques initiées semblent impuissantes face à la montée du chômage de masse : de presque 500 000 chômeurs en 1974, on est passé à 2,5 millions en 1985. Dans les quartiers désindustrialisés, le taux de chômage des jeunes peu ou pas diplômés atteint 30% en 1990. Ensuite, sur le plan politique, le « mouvement Beur » n’a pas réussi à se structurer. Le besoin insatisfait de reconnaissance et de participation se mue alors en repli sur soi et en affirmation de sa différence hors du champ politique. La culture Hip-hop connaît un succès grandissant auprès de la jeunesse des quartiers, dont une partie opère progressivement un retour vers le religieux qui fait rapidement l’objet d’une désapprobation dans un pays structuré par une culture républicaine farouchement laïque. En 1989, éclate « l’affaire du foulard islamique » qui cristallise une nouvelle peur de l’Islam et isole politiquement encore davantage les descendants des immigrés Maghrébins désormais suspectés de « communautarisme ». La parenthèse du début des années 1980 est terminée. La violence émeutière va revenir en force et s’installer durablement dans la société française.

En l’espace de huit mois (d’octobre 1990 à mai 1991), une série d’émeutes éclatent, à Vaulx-en-Velin, Argenteuil, Sartrouville et Mantes-la-Jolie, et retentissent fortement dans le débat public. En comparaison avec l’été 1981, les rapports entre jeunesse des quartiers et police urbaine ont monté d’un cran dans la violence et l’émeute s’est aussi accompagnée de pillages et de dégradations importantes. Le « rodéo » semble désormais un euphémisme, le mot « émeute » s’impose dans le débat public et la comparaison avec l’Angleterre voire les États-Unis devient courante. Les syndicats de police font pression sur les pouvoirs publics et les médias, ils popularisent l’expression de « violence urbaine » [voir l’entrée dans ce dictionnaire] pour désigner un ensemble d’actes délinquants dont l’émeute ne serait qu’une forme, ils cherchent à accréditer l’idée de quartiers devenus des « zones de non droit » contrôlées par des trafiquants de drogues. Dans le champ politique, l’incompréhension voire la réprobation est d’autant plus grande que beaucoup de ces villes ont fait l’objet de politiques sociales et éducatives, mais sans avoir recherché davantage de participation et de démocratie locale, laissant donc aux habitants le sentiment que les choses se font sans eux. Le gouvernement, de nouveau socialiste, réagit en créant le ministère de la Ville et en faisant voter en 1991 une loi d’orientation sur ce qui s’appellera désormais « la politique de la ville » et ses « quartiers prioritaires ». Mais il renforce aussi le contrôle policier de ces territoires en créant une section des Renseignements généraux destinée à les observer et une nouvelle unité de choc de la police urbaine : les Brigades anti-criminalité (BAC). Par delà les alternances politiques, ces deux types de politiques publiques (ville et sécurité) guideront l’action des gouvernements jusqu’à nos jours, sans parvenir à renverser la donne. Depuis 1990, des émeutes locales ont éclaté quasiment chaque année.

La généralisation

Enfin, entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005, l’émeute perd son caractère localisé pour s’étendre à l’ensemble du territoire national. Pour la première fois, une émeute se déroulant dans un quartier d’une ville a des répercussions à des centaines de kilomètres, elle suscite un processus d’identification collective. Et dans la mesure où les télévisions montrent des voitures en feu depuis 25 ans, ce processus ne saurait s’expliquer par sa médiatisation. Durant trois semaines, des incidents – de gravité très diverse – surviennent dans près de 300 communes, occasionnant 10 000 incendies de véhicules particuliers et plusieurs centaines d’incendies ou de dégradations à l’encontre de bâtiments publics, notamment scolaires. La répression est lourde. La panique est telle au sommet de l’État que le Premier ministre décide de recourir au couvre-feu. Le 8 novembre, est décrété l’état d’urgence, en application d’une loi du 3 avril 1955, prise au temps de la Guerre d’Algérie.

Comment expliquer ce phénomène ? Les émeutiers interviewés dans la région parisienne donnent deux séries de raisons à leur colère (Mucchielli, Le Goaziou, 2007). Les premières sont relatives aux événements de Clichy-sous-Bois et à l’attitude des pouvoirs publics. C’est ce qui est considéré comme un déni et un mensonge de la part des autorités qui fonde l’indignation et donc le sentiment de légitimité morale de la colère émeutière. Les secondes raisons évoquent non pas le contexte de l’émeute mais certaines dimensions de l’expérience de vie quotidienne de ces jeunes, qui nourrit en profondeur « la rage » et « la haine ». Cette expérience révèle d’abord un vécu d’humiliations multiples accumulées. Viennent d’abord les souvenirs les plus forts. Certains racontent des expériences de discriminations à l’embauche, voire font du racisme une explication généralisée. La plupart font remonter leur sentiment d’injustice et d’humiliation à l’école. Enfin, tous disent que la source quotidienne de leur sentiment d’injustice et d’humiliation est leur relation avec la police, avec moult récits. Ensuite, en orientant l’analyse vers leurs conditions de vie générale, il apparaît que cette expérience est liée à l’absence de perspective d’intégration sociale, et d’abord au chômage dont le niveau n’a cessé d’augmenter durant les années 1990, creusant les écarts en fonction des niveaux de diplôme, maximisant les frustrations économiques et sociales des moins diplômés et accroissant le caractère durablement discriminatoire des parcours scolaires. Cette non insertion économique pèse sur l’ensemble du processus d’intégration sociale et d’entrée dans la vie adulte. Derrière l’absence d’emploi et donc de revenu, se profile en effet l’impossibilité matérielle du départ du domicile des parents pour accéder à un logement personnel ainsi que la difficulté objective à envisager une union conjugale et un projet familial. C’est l’ensemble de ce parcours conçu et attendu comme « normal » par tout jeune qui se trouve au mieux durablement contrarié, au pire perçu comme inaccessible. En d’autres termes, la non insertion économique n’est pas seulement une « galère » au quotidien, elle a des conséquences sur toute la perception de l’avenir et la vision du monde que se construisent les aînés ainsi que les cadets qui les observent. Enfin, elle a des répercussions au sein même des familles, sur les relations entre les générations. Dans cette colère vengeresse des jeunes durant les émeutes, que leurs parents et leurs grands frères disent souvent désapprouver sur la forme mais comprendre sur le fond, l’on peut lire ainsi une dimension plus collective encore.

L’émeute comme forme élémentaire de la protestation

Malgré cela, la violence n’est pas et n’a jamais été le seul langage pratiqué par cette jeunesse, pour peu qu’elle rencontre le soutien voire la collaboration d’autres forces sociales ou politiques. C’est dans les mêmes quartiers de la banlieue lyonnaise où s’inventèrent les émeutes à la fin des années 1970, que se développèrent des grèves de la faim et d’autres tentatives de mobilisations politiques des travailleurs immigrés (contre des agressions racistes, contre des violences policières, contre des expulsions, pour réclamer l’égalité des droits dans l’entreprise ou le droit de vote local), soutenues par les Églises et des associations militantes de gauche. C’est du même quartier émeutier des Minguettes qu’est parti le « Mouvement Beur » de 1982-83. Ceci révèle la nature « interpellative » de l’émeute, le besoin de reconnaissance qu’elle porte. Les émeutiers ne réclament aucune révolution, ils ne contestent pas le système social et politique, ils en dénoncent l’hypocrisie et les constantes humiliations ou « violences symboliques » (P. Bourdieu). Les protestations collectives ne traduisent pas seulement des conflits d’intérêts, elles portent aussi des attentes morales, des sentiments d’honneur collectif bafoué, de mépris et de déni de reconnaissance (A. Honneth). Contrairement à une peur croissante dans la société française, les émeutes contemporaines ne s’articulent pas sur un communautarisme ni sur une revendication d’autonomie par rapport aux règles démocratiques régissant la société globale. Les jeunes « issus de l’immigration », émeutiers comme non émeutiers, réclament non pas la possibilité de vivre selon des règles générales différentes de celles qui régissent la vie de la communauté nationale, mais le droit de participer pleinement à cette vie et à ces règles tout en étant reconnus et respectés dans leurs spécificités relatives.

Ainsi, l’émeute témoigne en creux de l’absence d’autres possibilités de contestation et pose in fine la question des médiations et de la représentation politiques. Par là, elle révèle le déficit de ces deux dimensions de l’intégration dans le système politique français. Déficit des médiations politiques entendues comme l’ensemble des interventions destinées à permettre un dialogue au besoin conflictuel entre les habitants de ces « zones urbaines sensibles » et les décideurs politiques ou administratifs. Les trois dernières décennies ont enregistré le déclin historique des formes d’encadrement et de politisation liées aux partis politiques, aux syndicats ainsi qu’aux mouvements de jeunesse et aux mouvements d’éducation populaire laïques ou religieux. Ceci n’empêche pas le secteur associatif d’être parfois dynamique, notamment à travers la politique de la ville, mais ces associations et les élites intermédiaires locales qu’elles pourraient faire émerger sont le plus souvent, soit maintenues en marge du jeu politique proprement dit, soit instrumentalisées dans le clientélisme municipal et dans un système d’« achat de la paix sociale ». Double déficit, ensuite, de demande et d’offre politiques. Outre que le droit de vote des étrangers non européens aux élections locales n’a jamais été décidé, l’échec du « mouvement Beur » des années 1980 puis la stigmatisation croissante des « arabo-musulmans » dans le débat politico-médiatique a éloigné cet électorat de la gauche dont il était le plus proche, puis l’a éloigné du vote tout court. Du côté de l’offre politique, le déficit d’intégration de représentants de ces populations dans les sections locales des partis et dans les équipes municipales au pouvoir est patent. Enfin, comme les réactions de la classe politique aux émeutes de 2005 l’ont montré, aucun parti ne se pose en défenseur des habitants des quartiers populaires. Le constat est massif du côté du Parti socialiste qui domine l’échiquier politique à gauche depuis vingt-cinq ans mais dont les militants comme les électeurs se sont progressivement coupés des milieux populaires. Mais il vaut également dans une large mesure pour les anciennes « banlieues rouges », ces villes ouvrières contrôlées politiquement durant des décennies par le Parti communiste. Il vaut enfin pour l’extrême gauche. De sorte que les électeurs Français « issus de l’immigration » ne trouvent nulle part sur l’échiquier politique le moyen de promouvoir leurs revendications ni même d’exprimer un équivalent du « vote protestataire » en faveur de l’extrême droite d’une partie des ouvriers « Français d’origine française ».

Septembre 2010

Références

Bachmann C. & Leguennec N., Violences urbaines, Albin Michel, Paris, 1996.

Beaud S. & Pialoux M., Violences urbaines, violence sociale, Paris, Fayard, 2003.

Kokoreff M., Sociologie des émeutes, Paris, Payot, 2008.

Lagrange H. & Oberti M., dir., Émeutes urbaines et protestations. Une singularité française, Paris, Les Presses de Sciences-Po, 2006.

Lapeyronnie D., « ‘Révolte primitive’ dans les banlieues françaises », Déviance et société, 4, 2006.

Lapeyronnie D., Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, Paris, Robert Laffont, 2008.

Mohammed M., « Les voies de la colère: ‘violences urbaines’ ou révolte d’ordre politique ? L’exemple des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne », Socio-logos, 2, 2007 [En ligne], URL : http://socio-logos.revues.org/document352.html

Mucchielli L. & Le Goaziou V., dir., Quand les banlieues brûlent. Retour sur les émeutes de novembre 2005, Paris, La Découverte, 2ème éd, 2007.

Politique criminelle

Publié par BD-SLL

1. Genèse et racines

Le pénaliste allemand Feuerbach (1801) utilisa le concept de «Kriminalpolitik» pour désigner «l’ensemble des procédés répressifs par lesquels l’Etat réagit contre le crime» (Delmas-Marty 1992: 13) et préconisa, comme Beccaria (1764), la légalité du droit pénal: la loi pénale écrite est la pierre angulaire de la politique criminelle étatique, garde-fou de l’arbitraire et elle peut exercer une pression sur la population (impact du «code sacré des lois» de Beccaria (1965: 14), «contrainte psychologique» de Feuerbach) pour la retenir de commettre des infractions.

Beccaria affirmait encore que «le moyen le plus sûr, mais le plus difficile, de lutter contre le crime est de perfectionner l’éducation» (Beccaria 1965: 78). Plus d’un siècle après lui, von Liszt (1882) prononcera cette phrase devenue célèbre: «Une bonne politique sociale est la meilleure politique criminelle».

Politique sociale, politique de l’éducation, politique criminelle: ont-elles des points communs ? Oui, leurs racines communes sont d’être des politiques, publiques, faisant partie du contrôle social, selon la relation suivante:

→ Politique

→ politiques publiques

→ politiques économiques et sociales

→ politiques de contrôle social

→ politiques de sécurité

→ politiques criminelles et politiques pénales

Au sens large, la politique «concerne l’organisation, l’exercice du pouvoir, le gouvernement des hommes, par un État, au sein d’une société organisée» (Arnaud 1993: 453). Au sens étroit de «policy», la politique désigne des programmes appliqués dans des domaines concrets de la vie de la Cité: ce sont les politiques publiques qu’une autorité «choisit d’engager pour intervenir – ou ne pas intervenir – dans un domaine spécifique» (Ibidem : 457): par exemple, la politique de la santé, la politique de la famille, de la jeunesse ou la politique de l’éducation.

Par le concept de «social control», Ross désignait à la fin du 19e siècle la capacité qu’une société a de se réguler elle-même en fonction de principes et de valeurs guides. Nous avons défini le contrôle social comme l’ensemble des valeurs, des normes et des actions (de prévention, d’intervention, de réaction) qui sont mises en oeuvre dans une société afin de réguler, voire de discipliner la vie sociale (Queloz 1988 : 41). Le contrôle social comprend donc l’ensemble des processus de socialisation (éducation, intégration) et de resocialisation ou de réinsertion sociale (l’un des buts des politiques pénales).

Les politiques de sécurité, qui font partie des processus de contrôle social, comprennent les actions engagées par un État pour protéger ses citoyens contre les dangers externes et internes (conflits, crises, attentats, accidents, crimes) menaçant leur sécurité et celle de la vie en société (Cusson, Dupont et Lemieux, 2007). Elles sont donc plus larges et devraient inclure la politique criminelle.

2. Politique criminelle et politique pénale

Les concepts de politique criminelle et de politique pénale sont-ils différents?

Dans la conception «originelle» de Feuerbach et de la plupart des pénalistes, politique pénale et politique criminelle sont pris comme synonymes, ce qui est toutefois une conception trop restrictive de la politique criminelle.

En revanche, quand Ancel définit la politique criminelle comme «la réaction organisée et délibérée de la collectivité contre les activités délictueuses, déviantes ou antisociales» (Ancel, 1975 : 15) ou Delmas-Marty comme «l’ensemble des procédés par lesquels le corps social organise les réponses au phénomène criminel» avec le droit pénal comme «noyau le plus dur» (Delmas-Marty, 1992 : 13), il ressort que la politique pénale n’est qu’un sous-ensemble de la politique criminelle. A vrai dire, au lieu de politique criminelle, il serait plus juste de parler de politique anti-criminelle, bien que nous n’aimions pas l’image d’une «lutte contre le crime» dont découle trop souvent un langage guerrier (de type «guerre aux criminels»).

Cusson, plutôt que de «politique criminelle», a toujours parlé de «contrôle social du crime» (1983) pour «désigner les efforts de tous pour maintenir la délinquance dans des limites supportables» ou «l’ensemble des moyens mis en œuvre par les membres d’une société dans le but spécifique de contenir ou de faire reculer le nombre et la gravité des délits. La définition … exclut donc … les politiques économiques, sociales ou démographiques qui produisent ce résultat sans que leurs participants en aient l’intention nette» (Cusson, 2005: 119). Nous avons donc ici une définition plus étroite du contrôle social (que celle ci-dessus) et qui correspond au sens que nous souhaitons donner au concept de politique criminelle.

Quant à la politique pénale, comme l’un seulement des types d’action de la politique criminelle, elle vise à élaborer les incriminations (définition des infractions) et les sanctions qui s’ensuivent et qui s’individualisent dans les sentences prononcées par la justice pénale.

3. Sources de la politique criminelle

Sur quelles bases s’édifie la politique criminelle? La question est d’importance. Elle permet d’illustrer la distinction courante entre politique criminelle «rationnelle» et politique criminelle «pratique».

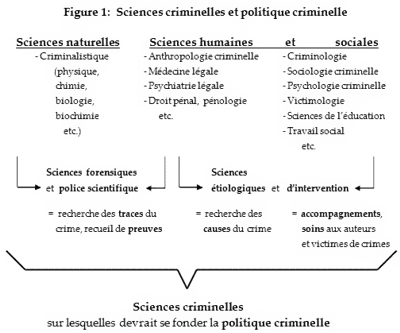

La politique criminelle «rationnelle» devrait être fondée sur des théories scientifiques et des données empiriques fiables. Ses sources principales résideraient dans les sciences criminelles dont la figure 1 donne une image théorique «idéale».

Toutefois, sur la contribution des sciences criminelles à l’élaboration de la politique criminelle, les scientifiques ne se font aujourd’hui plus beaucoup d’illusions: la politique criminelle est très peu «rationnelle» (peu fondée sur les connaissances théoriques et empiriques acquises), très politisée (très influencée par les idées partisanes, voire populistes1) et très émotionnelle (menée au gré, très médiatisé, des drames criminels et des dysfonctionnements des appareils de contrôle). C’est toute la difficulté de la relation complexe entre ce qui est vu comme l’«angélisme» des uns («théoriciens») et le «pragmatisme» des autres («praticiens», «décideurs»).

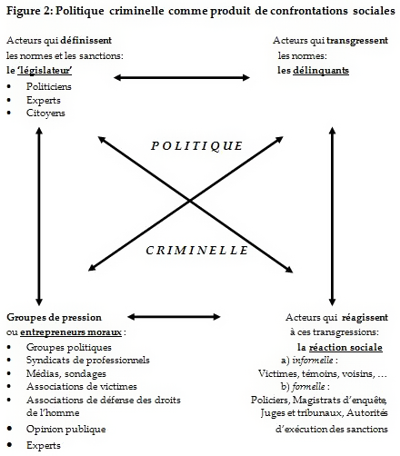

En ce qui concerne la politique criminelle «pratique», nous la définissons, dans une perspective interactionniste, comme le résultat d’un processus permanent de confrontations sociales entre quatre catégories d’acteurs sociaux, dont la figure 2 donne une image réaliste «désenchantée»: des entrepreneurs de morale2, des acteurs qui définissent les normes d’incrimination et de sanction, des acteurs qui transgressent ces normes et des acteurs qui réagissent à ces transgressions.

Ces processus d’interactions conduisent aussi bien à la définition de politiques criminelles concrètes, qu’à celle des objets-cibles de ces politiques, à savoir les crimes, les criminels, la criminalité et ses victimes. Ce sont finalement des processus de construction-déconstruction-reconstruction constants de l’ordre social, dans lesquels ni le «rationnel», ni les «scientifiques» ne sont évidemment exclus. Par exemple, en Suisse, les débats relatifs à l’interruption (punissable et non punissable) de la grossesse, aux initiatives populaires sur «l’internement à vie des délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables» (acceptée en 2004) et sur «l’imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères» (acceptée en 2008) sont des illustrations marquantes de ces processus de confrontations sociales.

4. Composantes essentielles de la politique criminelle

4.1 Nous considérons les objets-cibles de la politique criminelle comme étant les crimes (aussi bien dans leur dimension de définition que d’action), les criminels (dans la double dimension des acteurs criminels et des représentations sociales qu’ils suscitent), la criminalité (avec une double dimension: «objective», comme ensemble des crimes commis dans un temps et un espace donnés et «subjective», comme objet de rumeurs, de peurs et de sentiments d’insécurité) et les réponses à ces phénomènes (de tout type organisé et quelles que soient leurs finalités), y compris la protection des victimes de la criminalité.

4.2 Quant aux buts de la politique criminelle, nous estimons qu’ils sont:

- de prévenir la criminalité ou d’éviter sa survenance;

- de la réduire et de la sanctionner là où elle existe;

→ afin de protéger:

- la société (biens collectifs, de sécurité et de paix publiques);

- et les biens des personnes ainsi que leurs droits fondamentaux, aussi bien des victimes que des auteurs justiciables.

4.3 Dans la poursuite de ces buts, la politique criminelle exerce alors les fonctions majeures suivantes:

- de prévention, au sens de véritable proaction;

- d’intervention, qui comprend les actions de contrôle, de détection, de renvoi et d’enregistrement;

- de réaction ou «post-vention», dont les formes sont très variées et concernent particulièrement deux catégories d’acteurs: la sanction des délinquants, par des peines (qui peuvent frapper divers biens des condamnés) et des mesures (de suivi, de traitement, de sûreté); et l’aide aux victimes d’infractions, selon diverses formes de soutien et de réparation.

4.4 Enfin, les moyens d’action de la politique criminelle sont nombreux:

- politiques publiques, d’éducation, de prévention et de contrôle;

- et politiques pénales proprement dites, avec le droit pénal, l’organisation judiciaire, la procédure pénale et le domaine de l’application des sanctions.

Cusson distingue 3 grandes catégories d’action de contrôle social du crime:

- informelles: par l’éducation et la prévention développementale (formation de la conscience morale);

- situationnelles: par l’autoprotection (publique et privée);

- pénales: par les sentences et les sanctions pénales, qui peuvent viser la neutralisation, la persuasion, la réinsertion et la dissuasion.

Ensemble, ces trois types d’action devraient jouer un effet de limitation de la criminalité: «Selon cette logique, la criminalité est, par ricochet, façonnée par les décisions des acteurs du contrôle social, par cette myriade d’acteurs sociaux qui décident de faire ou de ne pas faire quelque chose contre le crime. Ou, plus précisément, elle résulte de la rencontre entre les décisions des agents du contrôle social et celles des contrevenants» (Cusson 2005 : 136).

5. Politique criminelle et rationalité économique

L’évolution des politiques criminelles de ces vingt dernières années (en Amérique du Nord puis en Europe) démontre la place prioritaire prise par la rationalité économique, à tel point que les termes de «gestion pénale», de «gestion de la sécurité» et de «gestion des risques» (de criminalité et d’insécurité) tendent à se substituer à ceux de politique criminelle et de politique pénale.

Une lueur d’espoir émerge de cette logique de calcul permanent: elle peut mener à une réduction du recours à la peine de mort et à la peine privative de liberté. Les deux exemples suivants, tirés des débats récents de politique criminelle aux USA, où la philosophie de la «deterrence» (dissuasion par l’intimidation et la neutralisation pénales) est pourtant si forte, nous semblent très significatifs:

- Si, aux USA, ce ne sont que 12 États sur 51 qui ont de jure aboli la peine de mort, ce sont 19 États qui, de facto, à fin 2009, ne pratiquent plus la peine capitale. Au cours des années 2007-09, ce sont 2 nouveaux États qui ont aboli la peine de mort et 7 autres qui ont suspendu les exécutions capitales. «Ce qui explique les récents progrès du mouvement abolitionniste … c’est une histoire de gros sous. La peine de mort coûte cher… Et en période de crise, elle aurait même tendance à devenir un luxe, que certains États américains ne peuvent plus s’offrir. Des initiatives sont en cours dans une dizaine d’États américains pour abolir la peine capitale.»3

- La peine privative de liberté est utilisée à plein régime aux USA, selon des tarifs («sentencing guidelines») très rigides et des règles inflexibles (comme celle du «three strikes and you are out»). Cette politique d’incarcération forcenée a conduit à une très forte surpopulation carcérale. Le record est atteint par la Californie, l’un des plus gros États incarcérateurs du monde (avec notamment la Russie, Cuba et la Chine) qui, depuis 30 ans, a dépensé tellement pour ses prisons que c’est tout son système d’éducation et de formation qui en subit les réductions désastreuses. En septembre 20094, sous la pression de la crise économique, les parlementaires californiens ont voté un plan visant à réduire la population carcérale de près de 25’000 prisonniers d'ici deux ans: le gouverneur Schwarzenegger avait demandé une réduction de 55’000 prisonniers en soulignant que la Californie dépense près de 49’000 dollars par an et par prisonnier.

Nous sommes pleinement d’accord avec Kellens lorsqu’il affirme qu’il faut être conscient de la portée de ses choix: «Il faut savoir que la violence des moyens est un élément d’une société violente. Il faut savoir que l’enfermement est un élément d’une société fermée. Les choix sont étroitement liés. Ils se libèrent ou s’étranglent mutuellement» (Kellens 1991 : 303).

Juin 2010

Notes

1. Cf. Salas (2008), qui constate qu’en France, la «dérive sécuritaire» a tourné au «populisme pénal», centré sur une «idéologie victimaire» ou sur l’obsession de protection des victimes, réelles et, plus encore, potentielles: gestion des risques «de devenir victime».

2. Au sens de Becker (1985), à savoir des individus et groupes de pression qui entreprennent «une croisade pour la réforme des moeurs» et croient ainsi poursuivre «une mission sacrée».

3. Article RFI, Sylvain Biville, 18.03.2009.

4. La Californie comptait alors 170'000 prisonniers, pour une capacité théorique de 85'000: Los Angeles Times, 12.09.2009.

Références

- M. Ancel, Pour une étude systématique des problèmes de politique criminelle, Archives de politique criminelle, 1975.

- A. J. Arnaud (sous la direction de), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 1993.

- C. Beccaria, Des délits et des peines, Genève, Droz, 1965.

- H.S. Becker, Outsiders, Paris, Métailié, 1985.

- M. Cusson, Le contrôle social du crime, Paris, PUF, 1983.

- M. Cusson, La criminologie, Paris, Hachette, 4e édition 2005.

- M. Cusson, B. Dupont, F. Lemieux, Traité de sécurité intérieure, Montréal, HMH, 2007.

- M. Delmas-Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, PUF, 1992.

- G. Kellens, Précis de pénologie, Liège, Faculté de droit, 1991.

- N. Queloz, La sociologie du contrôle social, Revue internationale de sociologie, 1988, 7-47.

- N. Queloz, Quelle(s) criminologie(s) demain? In B. Brägger et al. (sous la direction de), La criminologie, évolutions scientifiques et pratiques, Zurich, Ruegger, 2004, 321-347.

- D. Salas, La volonté de punir: essai sur le populisme pénal, Paris, Pluriel, 2008.