Ku Klux Klan

Publié par BD-SLL

INTRODUCTION

I – Le Klan dans son contexte : jalons historiques fondamentaux.

A – Acte 1. La Reconstruction et les années d’après-guerre : le Sud, grand perdant de la Guerre de Sécession.

B – Acte 2. Une raison d’exister : Le Klan, de 1866 à 1967.

II – S’adapter pour survivre à partir des années 1960 : le Ku Klux Klan, symbole des valeurs américaines.

A – Renouveau du Klan.

B – L’enjeu principal : défendre les petits Blancs.

- Ameur F. [2009], Le Ku Klux Klan, Paris, Larousse.

- Ayers E. [1992], The Promise of the New South. Life After Reconstruction, Oxford, Oxford University Press.

- Barreyre N. & Schor P. [2009], De l’émancipation à la ségrégation : le Sud des Etats-Unis après la guerre de Sécession (1865-1896), Paris, PUF, CNED, série « Anglais ».

- Beam Jr. L.R. [1983], Essays by a Klansman, Hayden Lake, A.K.I.A. Publications.

- Botkin B.A. [1976 ;1949], A Treasury of Southern Folklore. The Stories, Legends, Tall Tales, Traditions, Ballads and Songs of the People of the South, New York, Crown Publishers, Inc.

- Dessens N. & Dussol V. [2009], « Sud(s), Reconstructions », Revue française d’études américaines, 2(120) : 3-7,

- Durr K.D. [2003], Behind the Backlash. White-Working Class Politics in Baltimore, 1940-1980, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

- Faludi S. [1999], Stiffed: The Betrayal of the American Man, New York, William Morrow.

- Fath S. [2004], Militants de la Bible aux États-Unis. Évangéliques et fondamentalistes du Sud, Paris, Autrement, coll. « Frontières ».

- Foner E. [1988], Reconstruction: America’s Unfinished Revolution, 1863-1877, New York, Harper Perennial Modern Classics, coll. “ Perennial Classics”.

- Frank T. [2004], What’s the Matter With Kansas? How Conservatives Won the Heart of America, New York, Henry Holt & Co.

- Hewitt R. [2005], White Backlash and the Politics of Multiculturalism, New York, Cambridge University Press.

- Horowitz D. [1999], Inside the Klavern: The Secret History of a Ku Klux Klan of the 1920s. Carbondale, Southern Illinois University Press.

- Kimmel M. [2015], Angry White Men: American Masculinity at the End of an Era, New York, Nation Books.

- Laurent S. [2011] Poor White Trash. La pauvreté odieuse du Blanc américain, Paris, PUPS, coll. « Mondes anglophones ».

- Lester J.C. & Wilson D.L. [1973 ; 1884], Ku Klux Klan. Its Origin, Growth, and Disbandment, New York, Da Capo Press.

- MacLean N. K [1995], Behind the Mask of Chivalry: The Making of the Second Ku Klux Klan, Oxford, Oxford University Press.

- Martin R. [1995 ; 1989], Amerikka. Voyage dans l’internationale néo-fasciste, Paris, Calmann-Lévy.

- McCarter W. M. [2005], “Homo Redneckus. Redefining White Trash in American Culture”, American@, II-(1): 97-135.

- McVeigh R. [2009], The Rise of the Ku Klux Klan, Right-Wing Movements and National Politics, Minneapolis, University of Minnesota Press.

- Newitz A. & Wray M, “What is White Trash? Stereotypes and Economic Conditions of Poor White in the United States”, 168-184.

- Rabinowitz H., [1992], The First New South, 1865-1920, New York, Harland Davidson, coll. “American History”.

- Randel W.P. [1966], Le Ku Klux Klan, Paris, Albin Michel.

- Roger V. [2004], Le meilleur et le pire de l’Oncle Sam. 100 raisons d’aimer et de détester les États-Unis, Paris, Eyrolles.

- Sims P. [1996], The Klan, 2nd ed., Lexington, The University Press of Kentucky.

- Wade W.C. [1987], The Fiery Cross. The Ku Klux Klan in America, New York, Simon and Schuster.

- Wilson C.R. & Ferris W.R. (eds.) [1989], Encyclopedia of Southern Culture, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Police métier

Publié par BD-SLL

Article en voie de traduction

There is an endlessly elastic sociopolitical context within which policing operates. This elasticity results in shifting targets, deployment of resources, and new rhetoric that shapes the mandate over time through the stabilizing medium of the police métier. The police métier is a window into the ways in which policing shapes1 the social order in which it is located. This métier contrasts with how policing manages the mandate publicly. Rather, the police métier captures the show occurring backstage, characterized by occupational assumptions and practices focused around and reflexively shaping the incident.

Assumptions are made, as in any occupation, about the politics of the field, the etiquette of treating citizens, mistakes at work, and routines and performances required of the practitioners. This is the assumptive world in which the occupation operates. There is an assumed practical model or logic in action that informs choices made in line with these assumptions. These assumptions and connections are taken for granted as being in the nature of the work and how it is to be carried out. Police practices are verified with reference to the several compatible assumptions that produce them. The assumptions about policing are the context within which practices have a life and a social reality. They reflect the value of the assumptions, and the assumptions are the context within which the practices are lodged. They are mutually supportive and are logical and methodical.

- The police assume they know local areas, people, buildings, places, and their dynamics.

- The structural features of places, neighborhoods, corners, and niches, “pockets of crime,” as St. Jean (2007) terms them, are largely immutable.

- The people found in problematic areas are incorrigible. If they are drug dealers, they are “always dirty” (Moskos 2008, 83) and have no rights because they have forfeited them (ibid., 43–45) and can always be arrested (ibid., 49).

- Long-term “prevention,” “problem solving,” or efforts to change the contours of such neighborhoods have no purchase on shaping policing reality.

- Disorder can be altered superficially by local and personalized “treatments” and pragmatic, order-based policing.

- It is only possible to disrupt, briefly deter, and make the occasional arrest as needed to maintain the essential authority of the officer.

- Policing is differential by targets, time, place, and persons.

- Policing should be personalized in the sense that officers identify with their district or beat.

- While it is democratic in the sense of being responsive, policing in local areas, or neighborhoods, is shaped by ethnicity, class, time of day, and the political context. There is little one can do to change the economy, schools, family life, or religious values; these rarely change.

The Incident Focus

Domestic everyday policing is grounded in what might be called the cynosure of the incident (see Manning 2008, 81–82). Here, the métier is displayed.

In the police world, the incident is a microcosm of sensible, thoughtful, rational individualistic choices. It is the sacred center of policing. The idealized concept of the police officer transcends the actual officer in everyday practice. The officer is idealized as exceptional—he or she stands apart from malice, emotion, prejudice, or distorted perceptions. The sacred status attributed to the officer is complemented in law by the “reasonable man” legal standard. To call actions within an incident sacred is to reaffirm the nature of these social facts — they are obdurate, external, and constraining. Incidents involving corruption, violence, or showing personal everyday flaws such as anger, exultation, or depression are seen as rare by the media and the police and fall under the category of “rotten apples” and exceptions that prove the overall integrity of the police as a body.

The incident is framed or viewed organizationally exclusively as the officer at the scene describes it unless otherwise known. As Moskos writes, “The chain of command is a myth. A sergeant cannot be in active command of five units simultaneously (2008, 112). Moskos captures the “you had to be there” rule: “While an officer may believe that another officer handles certain situations differently, the idea that officers should be allowed to make their own decisions is never in question. If these decisions are wrong, then the officers will face the legal, departmental or physical consequences” (ibid., 112–13). What is left unsaid here, but revealed by the notion of absent supervision, creative writing, management of calls for service, and stops to avoid “trouble,” is the rarity of actual information that might be seen as showing an officer was “wrong” in his or her decisions. “Otherwise known” refers to review later by supervisors, captured by the media or a citizen’s camera, witnessed by third parties with an interest in the outcome, or observed as a result of the officer’s request for advice or backup. Given that the theatrical core of policing is thought to be patrol work, the incident is seen in the context of responsiveness to citizen demand for order and showing activity to supervisors, but it is virtually always a low-visibility matter seen metaphorically through the eyes of the officer.

The Métier’s Sustaining Practices

The first shaping force is the authoritative patterning of relationships called the organization. There is an abiding sense in which the work of the police is structured, that is institutionalized, routinized, unquestioned, done as if there was no other way to do it, taken for granted as to its effectiveness, purposes, and means. These constraints, social facts, make everyday work possible. They are valued up and down the hierarchy of the organization and in that sense are the deep structures that sustain meaning. The basic foundational assumption is that this organizing is functional and rational. The organization is designed to allocate officers to randomly patrol, mostly by automobile, to react and respond to calls, and to investigate “founded” (deemed valid as a result of police investigation of the report) calls. It is so structured and concentrates its resources at the bottom of the organization. The officers focus in the incident from whatever source to which they react. In this sense, “policy” is set on the ground by lower participants’ situated practices. This kind of policy results from decisions made quasi independently and seriatim by loosely supervised officers.

The second shaping force is interpersonal tactics in the incident. The sanctioned interpersonal tactics of policing are those thought to guarantee successful asserting of authority, taking control, closing the incident in some fashion, and returning to service. These are learned on the job from other officers and especially field-training officers, as the academic aspects of their training are viewed as irrelevant and even an impediment to doing good police work (discussed above as “police tactics.”) These constitute an aesthetic from which variation is permitted — a style — that has local departmentally shaped shadings.

The belief is that good policing, or a good piece of police work, has the following features. As a dramaturgical act, it requires:

- sizing up the incident quickly (the police joke is that the officer is supposed to have it sized up before arriving)

- dealing with the current situation in a parsimonious fashion

- avoiding violence or extended arguments

- deciding what to do and how to do it with dispatch

- minimizing paperwork

- producing solutions that facilitate returning to “service” (meaning becoming “available” — patrolling)

- reducing cogitations about eventual guilt or innocence of the parties

- eliminating remedies that are extensive, rehabilitative, educational, or transformative

The belief is that, once framed by the officer and handled in accord with these features, the incident has the social reality attributed to it by the officer. It takes organizational shape as the officer defines and describes it. A protective epigram protects and elevates judgments made on the scene: “You had to be there” (to understand what was done, why it was done, and the results produced). This epigram rules the occupational culture. It protects the officer from criticism or punishment. It has a patently irrational element in that it attributes to officers that which no one possesses: endless patience, insight into human deception, deep penetration into character, a wariness combined with trust, and a moderated “wait-and-see” attitude. Even researchers seek the buried but obvious reasonableness that must characterize police deciding. The idea that “distortions” are called upon suggests that the baseline of police deciding is of course reasonable, and somehow it must be shown by data that emotion, worry, guilt, anxiety, anger, and other mixed feelings exist in police shootings. This epigram and associated stereotype reinforce the inviolate and sacred center of the work — the reasonable, thoughtful, rational, cogitating individual officer, on the street deciding things. It provides for flexibility of action and freedom from close supervision. The officer’s account is virtually the rule of thumb in court as well: if the officer defines him- or herself as being in danger (or a police partner or member of the public), a shooting is considered prudent and legal (Hunt 1985). In addition, since the work is not defined in concrete terms or in terms of the content of the interactions involved, but rather is defined as a social form, what is done is open-ended and can be described using the conventional rhetoric sanctioned within the oral culture.

The third shaping force is repetitive modes of deploying resources. This is partially structural and partially processual — a result of how officers patrol. The repetitive modes of deploying resources (by beats, districts, and other territorially based obligations) ground “order” and ordering in places and doings more than in categories of crime, law, or morality. Policing is about the control of territory and the symbolization of that control. These deployment modes are sensitized by the list (above) of shifting targets, places, and people. In disadvantaged areas especially, where policing is expected as required, policing is played out as reflexive cybernetic policing. It responds to the known understandings of policing about where crime lies, in what areas of the city, and carried out by what groups of people, and during what hours, days, and months of the year. The records kept sustain the validity of the practices because they are based on the same assumptions.

The fourth force is the cluster of rewarded activities. Any organization operates by inducements and their distribution. These inducements to perform policing as expected are based on assumptions about how the social world of work operates, as well as what practices are necessary to cope with this world. These generally revolve around stops, arrests, and other visible interventions in areas known as being full of that potential. As discussed above, the absence of rewards for other activities — problem solving, developing partnerships, working with community groups, excellence in organizational politics (other than rank promotion) — continues to tie the organization to its symbolic crime-control emphasis and ritual attachment to routine stops and “showing activity.”

If we think of the incident as the window in which the practices are displayed, and these in turn being shaped by forces that are social facts, we can see that the incident is a ceremonial locus for repeating that which is valued and recognized as such in policing. In the incident the subjective and objective forces that govern the performance are mobilized. The activities have resemblance, coherence, and not a clear and obvious reality. Yet they are recognizable as “police work” in the here and now. The underlying continuity and resemblance between the actions may not be verbalized or described in nuance; the coherence is often assumed, not directly stated. The terms tied together by a fuzzy logic or like strands in a rope (Wittgenstein 1969) come to mind. They are known in spite of their emergent properties and complexity. These practices, and their existence as known properties of the incident, reproduce the modes of policing so frequently observed.

Notes

1. The term shapes can be only inferred from a number of studies of policing and its impacts as well as the available ethnographies and community studies of those policed.

Références

- Hunt, J. 1985. "Police accounts of normal force." Journal of Contemporary Ethnography 13:315.

- Manning, P.K. 2010. Democratic Policing in a Changing World. Boulder, CO: Paradigm Publishers.

- _________. 2008. The technology of policing: crime mapping, information technology, and the rationality of crime control. New York: New York University Press.

- Moskos, P. 2008. Cop in the Hood: My Year Policing Baltimore's Eastern District. Princeton: Princeton University Press.

- St. Jean, Pierre 2007. Pockets of crime. Chicago: University of Chicago Press.

- Wittgenstein, L. 1969. The Blue and Brown Books. Oxford: Blackwell.

Surveillance: Neutralization and Counter-Neutralization

Publié par BD-SLL

Article en voie de traduction

It may well be doubted whether human ingenuity can construct an enigma of the kind which human ingenuity may not, by proper application resolve.

----Edgar Allan Poe, The Gold Bug

A central concern for students of criminology is how the law is mobilized (Black 1973). That concern also holds for students of society more broadly interested in norms or rules that are not sanctified in formal law. Cases must come to the attention of social control processors – both the fact that a violation has occurred and the identity of those responsible for it. One way this is happens is the self-report of victims such as a person whose car is stolen. But given the low visibility of many offenses and offenders, a large proportion of violations are not immediately known. Surveillance offers a key means of identification after the fact. It may also be intended as a means of prevention in inducing deterrence –potential violators aware of surveillance engage in self-control.

The advent of La société de sécurité maximale (Marx 2006) and related new surveillance technologies has been accompanied by an array of forms of resistance – behavioral techniques of neutralization and responses to these in the form of counter-neutralization. The former is illustrated by a tack hidden in the shoe, a commonly used means of beating the polygraph, by stepping down on it in response to certain questions. The latter is illustrated by a requirement that subjects remove their shoes.

New technologies rarely enter passive environments of total inequality. Instead, they become enmeshed in complex, pre-existing systems. They are as likely to be altered as to alter. Professional associations, oversight organizations, and political and social movements affect this, as do the new markets that control technologies create for counter-technologies.

Many factors inhibit the full unleashing of surveillance: logistical and economic limits, competing values, the interpretive and contextual nature of human situations, system complexity and interconnectedness and the vulnerability of those engaged in surveillance to be compromised. Particularly in liberal democratic societies, there is space for resistance, irony and surprise.

The advantages of technological and other strategic surveillance developments may be limited and success (if present) short-lived -- the same holds for new developments to defeat surveillance. Surveillance is a dynamic process involving emergent interaction and developments over time with respect to anti- and pro-surveillance actions. The former may be directed at a specific application or at the tactic more broadly. Efforts may be instrumental or non-instrumental.

Non-instrumental forms of resistance can be seen in the sheer contrariness to authority that Foucault (1977) writes of regarding, "a certain decisive will not to be governed." Scott’s (1985) work on the symbolic and/or non-instrumental expressions of indignation and rebellion are related. The contumacious need not be strategic.

There are a limited number of repertoires of surveillance neutralization and counter-neutralization, even though the specifics and settings vary greatly. This limit reflects the directive power of culture and commonalities in the nature and structure of surveillance contexts. There are parallels to Charles Tilly’s (1995) work on repertoires of contention.

The neutralizing actions described below involve direct resistance or avoidance rather than a broad strategic response such as challenging a law or encouraging a boycott. The resistance actions taken by an individual to defeat a given application are often covert in order to maximize effectiveness and/or to avoid suspicion and sanctioning. The goal is to defeat a given use, not to abolish its use.

Table 1 lists twelve techniques of neutralization. These are considered in greater detail in Marx (2009). Related themes are considered in Dupont (forthcoming), and Huey (2009).

Table 1 Twelve Neutralization Moves

|

discovering |

find out if surveillance is in operation, and if it is, where, by whom and how |

|

avoiding |

choose locations, times periods and means not subject to surveillance |

|

piggy backing |

accompany or be attached to a qualifying object |

|

switching |

transferring an authentic result to someone or thing it does not apply to |

|

distorting |

altering input such that a technically valid result appears but the inference drawn from it is invalid |

|

blocking |

eliminating or making data inaccessible |

|

masking |

involves blocking in that original information is shielded, but goes beyond it to involve deception with respect to factors such as identity and location |

|

breaking |

rendering the surveillance device inoperable |

|

refusing |

“just say no” –ignore the surveillance and what it is meant to deter |

|

explaining |

accounting for an unfavorable result by reframing it in an acceptable way |

|

cooperating |

collusive moves with agents |

|

counter-surveillance |

role reversal as subjects apply the tactics to agents |

Taking Off the Shoe: Neutralizing Neutralization and Beyond

The strategic actions of both watchers and the watched can be thought of as moves in a game, although unlike traditional games, the rules may not be equally binding on all players. The 12 moves above provoke counter responses such as the uncovering moves Goffman (1972 ) identifies. Agents serious about their work must eternally wonder if the reality they see is the reality it appears to be.

As the countless examples of neutralization suggest, human ingenuity is often richer than the possibilities that can be anticipated and built into the machine. In conflict settings the flexible and creative human spirit so far has some advantages over “dumb” machines with a limited number of programmed responses (at least the first time around). Yet machines are quick learners, just as some subjects and agents are. Table 3 identifies 4 counter moves by surveillance agents.

Table 3 Four Counter-Neutralization Moves

|

Technological enhancements |

|

Creation of uncertainty through repetition, randomization and deception |

|

Multiple means |

|

New rules and penalties |

Illustrations of technological enhancements can be seen in drug testing. Most drug tests now immediately take temperature readings – a reading less than 90 degrees is presumed to indicate dilution or substitution. A “drugwipe” test claims to “pick-up where standard drug testing leaves off.” It identifies drug residue on a desktop or other items.

The random application of surveillance can not be easily “gamed”. Consider the search of air travelers or those at borders based not on anything suspicious, but on a table of random numbers or the roving inspections on subways that rely on an honor system for ticket purchases.

Deception, in creating concern that persons and objects are other than they appear to be, is another form of uncertainty. Informers and undercover tactics are the classic deceptive examples of breaking informational borders. Hidden bugs and disguised surveillance cameras in everyday objects such as clocks, smoke detectors, towel dispensers and even Bibles are other examples.

Subjects may encounter repeated applications of the same means. To maximize deterrence, they may be told that there will be repetition, but not when and where. Or, when the emphasis is on apprehension, nothing is communicated. Consider checking the tickets of skiers at the top of a hill to be sure that they did not send their entry ticket down the hill to be used by someone else.

Multiple means can be seen in comparing an individual’s voice, retinal, fingerprint, facial or DNA patterns to those in a data base, along with requiring the possession of passwords and documents. Tying certification directly to the person’s body lessens problems such as stolen identification and passwords. Video cameras aimed at computer users offer an additional means of identification beyond access controls.

Where it is not possible to defeat neutralization via any of the prior strategies, law and policy may combat it by controlling information about tactics, prohibiting and penalizing activities and artifacts, offering rewards or legally compelling cooperation. Required standards for tools and agents may be designed to minimize successful neutralization.

If a tack in the shoe fails because subjects are required to take their shoes off, there are still other ways to create a pain in the posterior for agents through counter counter-neutralization means. Thus for the polygraph, after the addition of sensors to the subject’s chair to combat sphincter contracting, the main “how to beat it” book suggested tongue-biting, a move presumed to be undetectable by such means. (Maschke and Scalabrini 2005).

Once restricted to police, devices for spoofing Caller-Id such that the number displayed is not the number from which the call is made are now publicly available.

In response to police use of lasers for traffic enforcement an anti-laser stealth coating can be painted on headlights which is said to reduce the targeting range for determining speed, giving the driver more time to slow down.

Sellers of anti-drug products claim continual updates (e.g., heat strips for powdered urine to pass the temperature test). In response to aerial surveillance, marijuana growers in national parks have turned to strains that are shorter and grow well in shaded areas, making them less vulnerable to discovery.

Varieties of Acceptance and Resistance

The above concepts for organizing types of resistance and response can permit the systematic analysis of variation for questions such as, “what are the correlates of the various forms of neutralization and counter-neutralization? What are the major interaction processes when neutralization and counter-neutralization are viewed sequentially?”

Yet resistance offers only part of the story. It is one end of a continuum of behavioral responses to surveillance. At the other end is acceptance. A central problem for the field should be exploring factors associated with acceptance or rejection.

This effort in turn needs to take account of the frequent gap between attitudes and behavior. The 12 neutralization tactics above emphasize behavioral rather than attitudinal responses. The varied relations between attitudes and behavior, between internal feelings and what is publicly presented should be eternally problematic for students of interaction and social order.

Neutralization responses are more likely to involve a “feigned” conformity and covert resistance, than direct overt resistance. More common than either of the above is acceptance (whether gladly or out of resignation, ignorance or indifference).

David Lyon (2007) captures the ubiquity and centrality of compliance:

…we tend to take-for-granted certain kinds of surveillance….People key in their PINS, use their passes, scan their RFID entry cards, give out their Social Insurance numbers, swipe their loyalty cards, make cell-phone calls, present their passports, surf the internet, take breathalyzer tests, submit to face iris scans and walk openly past CCTV cameras in routine ways….If people did hesitate, let alone withdraw willing cooperation, everyday social life as we know it today would break down.

Concepts for organizing types of conformity are also needed. Where individuals are aware and have the potential to respond, rarely will anyone be categorically accepting or rejecting.

The variety of surveillance means and contexts and distinctions between attitudes and behavior, overt and covert actions and crossing personal borders by taking from or imposing upon a person that could be studied for acceptance or rejection (and stops in between) make sweeping generalizations unwelcome. Analyzing distinct means (e.g., video, drug testing, biometric id, location monitoring, surveys and application forms and web activity) would likely yield stronger associations than the search for general orientations. Nonetheless, there are likely patterns that can be studied more systematically.

Robert Merton’s (1957) distinction between attitudinal and behavioral conformity can be useful here. If we differentiate attitudes from behavior and accepting from resisting responses, and ignore ambivalence and fluidity, we have a fuller picture yielding four types of response for any given tool. (Table 3)

|

1.True conformists |

persons who attitudinally and behaviorally accept the surveillance |

|

2.Intimidated (or at least lacking resources or will for neutralization) conformists |

persons who attitudinally reject but behaviorally accept the surveillance |

|

3.Reluctant rebels |

persons who attitudinally accept but behaviorally reject the surveillance (e.g., under peer pressure) |

|

4. Rebels |

|

|

a. True rebels |

persons who attitudinally reject the surveillance and overtly try to neutralize it |

|

b. Closet rebels |

persons who attitudinally reject the surveillance and covertly try to neutralize it |

This table refers to subjects of surveillance. But surveillance agents too show a variety of attitudinal and behavioral responses – varying from loyal agents who believe in what they do and do it conscientiously, to ritualists who do not believe in what they are doing but need the work, to closet rebels who perform with indifference, and even outright (if hidden) cooperation with subjects. While a surveillance agent as a true rebel is rare and will likely be out of a job if discovered.

Neutralization is a dynamic adversarial social dance involving strategic moves and counter-moves. It has the quality of an endless chess game mixing old and new moves. Those in the surveillance business respond to neutralization efforts with their own innovations which are then responded to in a re-occurring pattern. Whether for agents or subjects, innovations may offer only temporary solutions.

The cat and the mouse continually learn from each other and reiteratively adjust their behavior in the face of new offensive and defensive means. For example the Department of Defense through its Polygraph Institute offers a 40 hour course to prepare examiners to deter, detect and prevent polygraph countermeasures.

The quality of play might improve or become more sophisticated, but this is within a broad moving equilibrium in which advantages from an innovation are not constant, particularly over time. This is one reason why “the war on …” rhetoric, with the idea of final victory, is inapplicable to much domestic surveillance. A better military analogy lies in escalation and a kind of surveillance arms race captured by "the see-saw principle" of new developments balanced by counter-developments.

References

- Dupont, Benoît (à venir, 2011) «Les nouvelles géométries de la surveillance: Dispersion et résistance, S. Leman-Langlois, Sphères de Suveillance, Presses de l’Université de Montréal.

- Foucault, M. (1977) Discipline and punish: The birth of the prison. New York: Pantheon.

- Goffman, Erving (1972), Strategic Interaction, New York, Ballantine.

- Huey, L. (2009) Subverting Surveillance Systems: Access to Information Mechanisms as Tools of Counter Surveillance in Hier, S. and Greenberg, J . Surveillance: Power, Problems and Politics. Vancouver: University of British Columbia Press.

- Lyon, D. (2007) Surveillance Studies. Boston: Polity Press.

- Maschke, George and Gino Scalabrini (2005), Lie Behind the Lie Detector - Antipolygraph.org

- Merton, R. (1957) Social Theory and Social Structure. Glencoe, Ill.: Free Press.

- Scott, J. C. (1985) Weapons of the Weak Everyday forms of peasant resistance. New Haven, CT: Yale University Press.

- Tilly, C. (1995) Popular Contention in Great Britain, 1758-1834. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Tunnell, K. (2004) Pissing on Demand. New York: New York University Press.

Les théories de la régulation du phénomène de la délinquance (control theories)

Publié par BD-SLL

Le terme de «contrôle social» apparaît régulièrement dans les écrits criminologiques en langue française. Il s’agit d’une traduction littérale de l’expression anglo-saxonne «social control». Lécuyer (1967) recommande de bannir cette dernière. Il rappelle que le terme français de «contrôle» a le sens de vérification, tandis que le terme anglais de «control» signifie pouvoir, puissance, autorité, influence. Il suggère l’emploi du terme de la «régulation» qui correspond davantage à l’éventail des processus de socialisation. Il retrace l’histoire de ce terme jusqu’aux sources de la sociologie.

La régulation du taux de la délinquance

Lécuyer note l’utilisation de termes associés à la régulation, tels que régulariser, influence régulatrice et directrice et régularisation, chez Comte, dès 1826, dans sa théorie du pouvoir spirituel et, en 1851, dans sa théorie de la politique positive. Par la suite, Durkheim diversifie ce vocabulaire en y associant des termes comme contrainte, discipline, autorité, coercition. Par contre, avec ses livres «Le suicide» en 1897 et «Les formes élémentaires de la vie religieuse» en 1912, son analyse se situe au niveau sociétal, celui des phénomènes de masse. Le niveau d’interprétation de la criminalité comme le dénommera plus tard Pinatel (1963).

Les théories de la régulation sociétale du niveau de la délinquance dans un milieu ont, par la suite, été élaborées par les Américains. Pensons aux notions comme celles de d’organisation sociale différentielle de Sutherland (1934), de désorganisation sociale de Shaw et McKay 1969), d’opportunités légitimes et illégitimes de Cloward et Ohlin (1960), de désorganisation culturelle de Kornhauser (1978), d’efficacité collective de Sampson (1993; Sampson, Morenoff et Earls, 1999). Quelle que soit la notion retenue, ces théories affirment toutes que lorsque les mécanismes de la régulation sont affaiblis il en résulte une augmentation du taux de la délinquance dans une communauté ou une société. Le Blanc (1997a) a proposé une synthèse de ces notions sous la forme de quatre mécanismes de la régulation et deux conditions modulatrices. Il suggère que le taux de la délinquance s’accroît, premièrement, si l’organisation sociale est déficiente, c’est-à-dire s’il existe une dégradation des réseaux sociaux et de la régulation informelle par les relations interpersonnelles; deuxièmement, si l’organisation culturelle est anomique, c’est-à-dire si les normes et les valeurs ont perdu leur pouvoir de contrainte; troisièmement, si les opportunités délinquantes sont nombreuses, particulièrement celles qui sont d’une nature criminelle; et, quatrièmement, si les instruments d‘application des règles sont inefficaces, par exemple les services du système de la justice (police, tribunaux, services correctionnels). En plus, les faiblesses de ces mécanismes de la régulation sont accentuées si la communauté est détériorée physiquement et si elle se situe au bas de l’échelle sociale.

La régulation de la conduite délinquante

La régulation sociale. Des théories de la régulation de la conduite délinquante ont également été formulées au niveau d’interprétation de l’individu, celui du criminel selon l’appellation de Pinatel (1963). Durkheim a été le premier à formuler une telle théorie dans son cours sur l’éducation morale dès 1902-03. Il introduit deux notions fondamentales, l’attachement au groupe et les contraintes sociales. Durkheim soutient que la société est un être psychique et que la socialisation commence par l’attachement. Pour lui, l’attachement est une forme d’identification à un groupe et, pour la définir, il utilise des termes comme ne faire qu’un avec lui, le substituer à soi. Cet attachement au groupe se noue avec la famille, la corporation, des associations, la patrie, l’humanité. Il s’appuie sur l’attachement à des personnes sur une base de sympathie interindividuelle. En plus, il implique un engagement envers la moralité du groupe. Si l’attachement est le premier mécanisme de la socialisation, il jouit du soutien des contraintes sociales selon Durkheim. Les contraintes sociales sont des forces qui imposent des restrictions et des limites à la conduite des personnes. Ces forces sont coercitives parce qu’elles s’appliquent à des conduites qui sont prohibées et susceptibles d’être punies par des instances officielles de régulation sociale. Ces forces se manifestent par des règles qui dictent les conduites appropriées et elles s’affirment par des sanctions lorsqu’elles sont violées. Pour Durkheim, l’adhésion aux normes et la probabilité d’être puni créent l’obligation de se conduire d’une manière socialement approuvée.

Hirschi a élaboré une théorie de la mécanique de la socialisation dans son livre «Causes of delinquency» (1969). Hirschi a déployé la notion d’attachement au groupe de Durkheim dans celle du lien social. Ce lien est noué avec diverses institutions, tout particulièrement la famille, l’école et les pairs pour les adolescents. Ce lien se manifeste par l’attachement aux personnes, l’engagement envers les institutions, la participation à des activités conventionnelles et la croyance aux valeurs de la société. Au cours des 50 dernières années, cette théorie est devenue la théorie dominante de la criminologie. La très grande majorité des publications théoriques y réfère pour l'appuyer, la critiquer ou lui intégrer d'autres éléments et de très nombreuses études empiriques la confirment en Amérique du Nord et dans plusieurs pays occidentaux (Kempf, 1993; Shoemaker, 2005).

Par contre, Hirschi ne s’est pas attardé à la notion de la contrainte sociale proposée par Durkheim. Il aborde la question de la supervision et de la discipline familiale dans le cadre de la vérification empirique de sa théorie du lien social. Nye (1958) avait déjà distingué entre les contraintes externes et internes et directes et indirectes. Ultérieurement, Le Blanc (1994) analyse l’articulation des contraintes formelles, la réaction appréhendée ou réelle de la part des organismes du système de justice ou d'autres institutions, et informelles, la réaction de personnes avec qui l'individu entretient des relations interpersonnelles, qu’elles soient externes, les réactions de l’entourage de l’individu, ou internes, l’intériorisation des valeurs et des normes de conduite, ce que Hirschi nommait croyances, et la perception du risque d'une sanction formelle.

À la suite d’une formalisation de la théorie de Hirschi par Le Blanc et Caplan (1993), Le Blanc a proposé et testé (1997a, b) un modèle enrichi de la régulation sociale de la conduite délinquante. Cette théorie affirme que la régulation de l'activité délinquante s'opère à travers les interactions réciproques entre trois composantes, les liens que l'individu noue avec la société et ses membres, les contraintes exercées par les institutions sociales et le degré d'exposition de l’individu aux influences et aux opportunités prosociales et antisociales. Ces interactions réciproques sont modulées par plusieurs conditions dont l'âge, le sexe, le statut socioéconomique, etc. Ainsi, à travers le temps, la force du système de la régulation sociale se modifie au gré des interactions entre ces composantes et de leur développement, mais la nature de la régulation change aussi, elle passe d'extérodirigée à intérodirigée.

Cette théorie a également été spécifiée pour certaines des institutions sociales qui dominent la vie de l’adolescent, la famille et l’école. Le Blanc (1992) vérifie un modèle de la régulation familiale. Celui-ci inclut les liens familiaux (attachement aux parents et participation à des activités communes) et les contraintes familiales (les règles et leur légitimité, les méthodes disciplinaires et la supervision) comme mécanismes de la régulation de la conduite délinquante. En plus, il introduit les forces modulatrices que sont les statuts sociéconomique et familial, les relations entre les parents et les attitudes et comportements déviants des parents. Concernant la régulation scolaire, Le Blanc, Vallières et McDuff (1992) démontrent que les liens scolaires (attachement aux professeurs, participation aux activités scolaires et engagement envers l’éducation) interagissent avec la performance et les contraintes scolaires (les règles et leur légitimité, les sanctions) pour régulariser la conduite délinquante compte tenu du statut socioéconomique et du sexe de l’adolescent.

La régulation psychologique. Plusieurs manuels sur la délinquance reconnaissent que la régulation sociale a un pendant psychologique. Empey (1978) soutient que certains éléments de la théorie psychanalytique de Freud sont associables aux théories de la régulation. Freud dans son essai sur «Le Moi et le Ça» (1967) affirme que la vie mentale dépend de l’interaction entre trois instances psychiques. Il s’agit, d’abord, un ça qui constitue le réservoir des pulsions et des instincts; il y a, ensuite, un moi, avec ses niveaux conscient et inconscient, qui régit les fonctions mentales, assure la gestion des pulsions et permet l’adaptation de la personne à la réalité extérieure; et, finalement, il existe un surmoi, une structure morale qui définit le bien et le mal, les aspirations et les interdits. L’interaction entre ces instances régularise les instincts antisociaux des personnes qui se manifestent, entre autres, sous la forme de la conduite délinquante. Cette théorie a inspiré les cliniciens anglo-saxons (Feldman, 1969) et français (Chartier, 1991), mais elle n’a pas fait l’objet de vérifications empiriques rigoureuses (Shoemaker, 2005). Notons que Durkheim (1963) avait identifié un troisième élément de la moralité qu’il nommait l’autonomie de la volonté. Il utilise les termes de tempérament, intelligence et personnalité, mais il définit cet élément comme la «maîtrise de soi», une puissance d’inhibition, une autorité sur soi.

En criminologie, la régulation psychologique a fait l’objet d’un certain intérêt dans les années 1950-1960, par exemple les travaux de Reckless (1967). Il distingue des forces de la poussée et de la retenue qui régularisent la conduite délinquante. Parmi les forces d’endiguements de cette dernière, un concept de soi solide et prosocial constitue les principales d’entre elles. Celui-ci se manifeste par des aspirations à long terme, de la tolérance à la frustration et de l’engagement envers les normes. Il y a une ressemblance entre le surmoi de Freud et le concept de soi. Qu’il s’agisse du concept de soi, de l’estime de soi ou de toutes les autres notions équivalentes, selon Shoemaker (2005) un concept de soi piètre ou antisocial est associé à un niveau plus élevé de la conduite délinquante. Toutefois, il souligne que les études qui comparent ce mécanisme de la régulation avec d’autres concluent que le concept de soi n’est pas le facteur explicatif le plus important de la conduite délinquante.

Il aura fallu attendre 1990 pour que la criminologie américaine vive une révolution culturelle et s’intéresse sérieusement à la régulation psychologique. Gottfredson et Hirschi publient leur livre «A general theory of crime». Ils affirment que la cause principale de la conduite délinquante n’est pas des liens sociaux fragiles, mais une faible maîtrise de soi, «a low self-control». Ils précisent les traits de la faible maîtrise de soi : l’impulsivité, l’insensibilité, l’activité, la recherche de sensations ou du risque, le présentisme et la prépondérance du non-verbal. Un rapprochement est facile entre le moi de Freud, l’autonomie de la volonté ou la maîtrise de soi de Durkheim et la faible maîtrise de soi de ces auteurs. Cette position a occasionné de nombreux débats théoriques et de nombreuses recherches empiriques. Dix ans plus tard, la méta analyse de Pratt et Cullen (2000) confirme que la faible maîtrise de soi prédit efficacement la conduite délinquante, mais que contrairement à l’affirmation de Gottfreson et Hischi elle n’explique pas à elle seule la conduite délinquante.

La régulation sociale et psychologique. Reiss, en 1951, a été le premier à concevoir clairement la régulation individuelle de la conduite délinquante comme une interaction entre la régulation sociale et la régulation psychologique. Il confirmait empiriquement que cette conduite résulte d’une régulation sociale et psychologique moins efficace. Cette voie de la recherche n’a pas été suivie avant quelques décennies. À partir des années 1980, Le Blanc a formulé la régulation individuelle de cette manière (1997a, 2005) et il a procédé à une vérification de ce modèle avec des échantillons de diverses époques et de diverses natures (Le Blanc, Ouimet et Tremblay, 1988; Le Blanc, 1997b).

La régulation du passage à l’acte délinquant

Les théoriciens contemporains du passage à l’acte, Clarke et Cornish (1985), adoptent une perspective de la régulation. D’une part, Hirschi (1986) reconnaît qu’il n’y a pas d’opposition entre les théories de la régulation sociale et du choix rationnel; d’autre part, Felson (1986) signale que les théories de la régulation sociale et des activités routinières sont compatibles. Les activités routinières sont des activités publiques qui mettent les individus en contact avec des occasions de commettre des crimes; ils auront lieu dans la mesure ou la surveillance de la cible est relâchée et que l’intérêt pour le délinquant potentiel est présent, ainsi ce dernier effectue un choix rationnel. Plusieurs criminologues ont élaboré cette théorie, dont Cusson (1981, 1998). Le Blanc (1997a) propose de concevoir la régulation du passage à l’acte comme la résultante de quatre mécanismes, la nature des activités routinières, la faible maîtrise actuelle de soi, les occasions de commettre des comportements délinquants et la surveillance des cibles. Les interactions entre ces mécanismes de la régulation du passage à l’acte sont modulées par la régulation sociétale et la régulation individuelle, telles que décrites ci-dessus.

Une théorie générale

La régulation, qu’elle soit sociétale, individuelle ou du passage à l’acte, réfère à un processus de socialisation. Cette perspective sur le phénomène de la délinquance est intéressante dans la mesure ou les postulats suivants sont acceptés. L’être humaine est fondamentalement un non-conformiste, c’est la position de Hobbes, Freud et Durkheim. Il existe un consensus social sur un certain nombre de valeurs et de normes de conduites, c’est le point de vue de la majeure partie des criminologues. La socialisation n’est jamais parfaite, elle ne réussit pas toujours à ce que les individus renoncent à leurs instincts antisociaux et à les faire coopérer avec les autres, les recherches empiriques le démontrent. La personne a le choix de sa conduite, mais il n’en demeure pas moins que les finalités des tous les actes, déviants ou non, sont les mêmes (Cusson, 1981). Une théorie générale de la régulation du phénomène de la délinquance peut alors prendre la forme suivante: dans un milieu et des conditions favorables, les mécanismes de la régulation sont efficaces pour favoriser et maintenir la conformité; ces mécanismes de la régulation sont la formation d’un lien, le modelage, la contrainte et la maîtrise de soi (Le Blanc, 1997a). Les mécanismes d’interaction de ces composantes de la régulation sont conçus comme un système autorégulé selon les principes du paradigme de l’ordre et du chaos (Le Blanc, 2005).

Conclusion

Il est facile de constater que la théorie de la régulation du phénomène de la délinquance s’est étendue dans plusieurs directions, les niveaux d’interprétation du crime, du criminel et de la criminalité. Les notions de base de Comte, Durkheim et Freud ont été déployées par les criminologues qui les ont suivis. Il reste encore beaucoup à faire, tout particulièrement améliorer l’opérationnalisation des notions de bases et développer la conception de l’interaction entre les régulations de types sociétale, individuelle et du passage à l’acte. Si la régulation sociale a fait l’objet de recherches extrêmement nombreuses, il n’en est pas de même pour les autres formes de la régulation.

Références

- Chartier, J.P. (1991). Les enfants difficiles. Paris, Privat.

- Cloward, R. A., & Ohlin, L. E. (1960). Delinquency and opportunity: A theory of delinquent gangs. New York: Free Press.

- Clarke, R. V., & Cornish, D. B. (1985). Modelling offender's decisions: A framework for research and policy. In M. Tonry & N. Morris, Crime and justice: An annual review. Chicago: University of Chicago Press.

- Cusson, M. (1981). Délinquant pourquoi? Lasalle, Hurtubise.

- Cusson, M. (1998). Criminologie actuelle. Paris, Presses universitaires de France.

- Durkheim, E. (1934). De l'éducation morale. Paris: Alcan (1963, nouvelle édition, Presses Universitaires de France.

- Empey, L.T. (1978). American delinquency. Homewood: Dorsey Press.

- Felson, M. (1986). Linking criminal choice, routine activities, informal control and criminal outcomes. In D. B. Cornish & R. V. Clarke (Eds.), The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending. New York: Springer-Verlag.

- Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford: Stanford University Press.

- Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkely: University of California Press.

- Kempf, K. (1993). Hirschi's theory of social control: is it fecund but not yet fertile? Advances in Theoretical Criminology, 4, 143-186.

- Kornhauser, R. R. (1978). Social sources of delinquency: An appraisal of analytic models. Chicago: University of Chicago Press.

- Le Blanc, M. (1994). The relative importance of internal and external constraints in the explanation of late adolescence delinquency and adult criminality. In J. McCord (Ed.), Coercion and punishment in long-term perspectives. London: Cambridge University Press.

- Le Blanc, M. (1997a). A generic control theory of the criminal phenomenon, the structural and the dynamical statements of an integrative multilayered control theory. Advances in theoretical criminology, 7: 215-286.

- Le Blanc, M. (1997b). Socialization or propensity: A test of an integrative control theory with adjudicated boys. Studies in Crime and Crime Prevention, 6: 200-224.

- Le Blanc, M. (2005). Self-Control and Social Control of Deviant Behavior in Context: Development and Interactions along the Life Course. In Wikstrom, P-O, Sampson, R. (2005). The Social Contexts of Pathways in Crime: Development, Context, and Mechanisms. Cambridge, Cambridge University Press.

- Le Blanc, M., Caplan, A. (1993). Theoretical formalization, a necessity: The example of Hirschi's bonding theory. Advances in Theoretical Criminology, 4, 239-343.

- Le Blanc, M., Ouimet, M., & Tremblay, R. E. (1988). An integrative control theory of delinquent behavior: a validation 1976-1985. Psychiatry, 51, 164-176.

- Le Blanc, M., Vallières, E., & McDuff, P. (1992). Adolescents' school experience and self-reported offending: A longitudinal test of a social control theory. International Journal of Youth and Adolescence, 8, 197-247.

- Le Blanc, M., Vallières, E., & McDuff, P. (1993). School experience, self-reported delinquency, and adult criminality, the predictive power of a social control theory for male adolescent. Canadian Journal of Criminology, 35(4), 459-478.

- Lécuyer, B-P. (1967). Régulation sociale, contrainte sociale et «social control». Revue française de sociologie, VIII: 78-85.

- Nye, F.I. (1958). Family relationships and delinquent behavior. New York: Wiley.

- Pinate, J. (1963). Criminologie. Paris, Dalloz.

- Pratt, T.C., Cullen, F.T. (2000). The empirical status of Gottfredson and Hirschi general theory of crime: A meta-analysis. Criminology, 38: 931-964.

- Reckless, W.C. (1967). The crime problem. Appleton-Century-Crofts.

- Reiss, A.J. (1951). Delinquency as the failure of personal and social controls. American sociological review, 16: 196-207.

- Sampson, R.J. (1993). Family and community level influences on crime: A contextual theory and strategies for research testing. In D. P. Farrington, R. Sampson, & P-O. Wikström (Eds.), Linking Community and individual levels explanations of crime. Stockholm: National council on crime prevention.

- Sampson, R.J., Morenoff, J., Earls, F. (1999). Beyond social capital, spacial dynamics and collective efficacy for children. American sociological review, 64: 633-75.

- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1969). Juvenile delinquency and urban areas (2nd edition). Chicago: University of Chicago Press.

- Shoemaker, D.J. (2005). Theories of delinquency. 5th edition New York, Oxford University Press.

- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1960). Principles of criminology (6th edition). Chicago: Lippincott Co.

Politique criminelle

Publié par BD-SLL

1. Genèse et racines

Le pénaliste allemand Feuerbach (1801) utilisa le concept de «Kriminalpolitik» pour désigner «l’ensemble des procédés répressifs par lesquels l’Etat réagit contre le crime» (Delmas-Marty 1992: 13) et préconisa, comme Beccaria (1764), la légalité du droit pénal: la loi pénale écrite est la pierre angulaire de la politique criminelle étatique, garde-fou de l’arbitraire et elle peut exercer une pression sur la population (impact du «code sacré des lois» de Beccaria (1965: 14), «contrainte psychologique» de Feuerbach) pour la retenir de commettre des infractions.

Beccaria affirmait encore que «le moyen le plus sûr, mais le plus difficile, de lutter contre le crime est de perfectionner l’éducation» (Beccaria 1965: 78). Plus d’un siècle après lui, von Liszt (1882) prononcera cette phrase devenue célèbre: «Une bonne politique sociale est la meilleure politique criminelle».

Politique sociale, politique de l’éducation, politique criminelle: ont-elles des points communs ? Oui, leurs racines communes sont d’être des politiques, publiques, faisant partie du contrôle social, selon la relation suivante:

→ Politique

→ politiques publiques

→ politiques économiques et sociales

→ politiques de contrôle social

→ politiques de sécurité

→ politiques criminelles et politiques pénales

Au sens large, la politique «concerne l’organisation, l’exercice du pouvoir, le gouvernement des hommes, par un État, au sein d’une société organisée» (Arnaud 1993: 453). Au sens étroit de «policy», la politique désigne des programmes appliqués dans des domaines concrets de la vie de la Cité: ce sont les politiques publiques qu’une autorité «choisit d’engager pour intervenir – ou ne pas intervenir – dans un domaine spécifique» (Ibidem : 457): par exemple, la politique de la santé, la politique de la famille, de la jeunesse ou la politique de l’éducation.

Par le concept de «social control», Ross désignait à la fin du 19e siècle la capacité qu’une société a de se réguler elle-même en fonction de principes et de valeurs guides. Nous avons défini le contrôle social comme l’ensemble des valeurs, des normes et des actions (de prévention, d’intervention, de réaction) qui sont mises en oeuvre dans une société afin de réguler, voire de discipliner la vie sociale (Queloz 1988 : 41). Le contrôle social comprend donc l’ensemble des processus de socialisation (éducation, intégration) et de resocialisation ou de réinsertion sociale (l’un des buts des politiques pénales).

Les politiques de sécurité, qui font partie des processus de contrôle social, comprennent les actions engagées par un État pour protéger ses citoyens contre les dangers externes et internes (conflits, crises, attentats, accidents, crimes) menaçant leur sécurité et celle de la vie en société (Cusson, Dupont et Lemieux, 2007). Elles sont donc plus larges et devraient inclure la politique criminelle.

2. Politique criminelle et politique pénale

Les concepts de politique criminelle et de politique pénale sont-ils différents?

Dans la conception «originelle» de Feuerbach et de la plupart des pénalistes, politique pénale et politique criminelle sont pris comme synonymes, ce qui est toutefois une conception trop restrictive de la politique criminelle.

En revanche, quand Ancel définit la politique criminelle comme «la réaction organisée et délibérée de la collectivité contre les activités délictueuses, déviantes ou antisociales» (Ancel, 1975 : 15) ou Delmas-Marty comme «l’ensemble des procédés par lesquels le corps social organise les réponses au phénomène criminel» avec le droit pénal comme «noyau le plus dur» (Delmas-Marty, 1992 : 13), il ressort que la politique pénale n’est qu’un sous-ensemble de la politique criminelle. A vrai dire, au lieu de politique criminelle, il serait plus juste de parler de politique anti-criminelle, bien que nous n’aimions pas l’image d’une «lutte contre le crime» dont découle trop souvent un langage guerrier (de type «guerre aux criminels»).

Cusson, plutôt que de «politique criminelle», a toujours parlé de «contrôle social du crime» (1983) pour «désigner les efforts de tous pour maintenir la délinquance dans des limites supportables» ou «l’ensemble des moyens mis en œuvre par les membres d’une société dans le but spécifique de contenir ou de faire reculer le nombre et la gravité des délits. La définition … exclut donc … les politiques économiques, sociales ou démographiques qui produisent ce résultat sans que leurs participants en aient l’intention nette» (Cusson, 2005: 119). Nous avons donc ici une définition plus étroite du contrôle social (que celle ci-dessus) et qui correspond au sens que nous souhaitons donner au concept de politique criminelle.

Quant à la politique pénale, comme l’un seulement des types d’action de la politique criminelle, elle vise à élaborer les incriminations (définition des infractions) et les sanctions qui s’ensuivent et qui s’individualisent dans les sentences prononcées par la justice pénale.

3. Sources de la politique criminelle

Sur quelles bases s’édifie la politique criminelle? La question est d’importance. Elle permet d’illustrer la distinction courante entre politique criminelle «rationnelle» et politique criminelle «pratique».

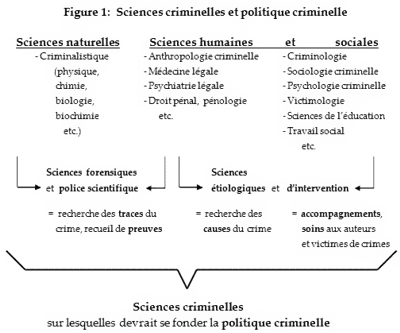

La politique criminelle «rationnelle» devrait être fondée sur des théories scientifiques et des données empiriques fiables. Ses sources principales résideraient dans les sciences criminelles dont la figure 1 donne une image théorique «idéale».

Toutefois, sur la contribution des sciences criminelles à l’élaboration de la politique criminelle, les scientifiques ne se font aujourd’hui plus beaucoup d’illusions: la politique criminelle est très peu «rationnelle» (peu fondée sur les connaissances théoriques et empiriques acquises), très politisée (très influencée par les idées partisanes, voire populistes1) et très émotionnelle (menée au gré, très médiatisé, des drames criminels et des dysfonctionnements des appareils de contrôle). C’est toute la difficulté de la relation complexe entre ce qui est vu comme l’«angélisme» des uns («théoriciens») et le «pragmatisme» des autres («praticiens», «décideurs»).

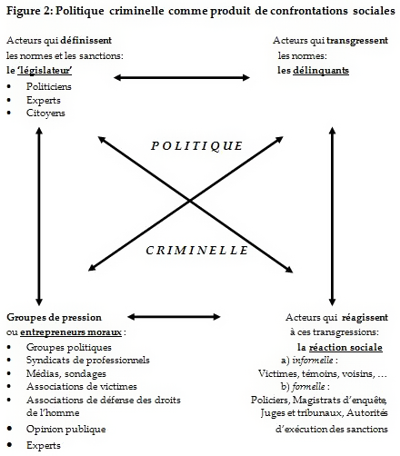

En ce qui concerne la politique criminelle «pratique», nous la définissons, dans une perspective interactionniste, comme le résultat d’un processus permanent de confrontations sociales entre quatre catégories d’acteurs sociaux, dont la figure 2 donne une image réaliste «désenchantée»: des entrepreneurs de morale2, des acteurs qui définissent les normes d’incrimination et de sanction, des acteurs qui transgressent ces normes et des acteurs qui réagissent à ces transgressions.

Ces processus d’interactions conduisent aussi bien à la définition de politiques criminelles concrètes, qu’à celle des objets-cibles de ces politiques, à savoir les crimes, les criminels, la criminalité et ses victimes. Ce sont finalement des processus de construction-déconstruction-reconstruction constants de l’ordre social, dans lesquels ni le «rationnel», ni les «scientifiques» ne sont évidemment exclus. Par exemple, en Suisse, les débats relatifs à l’interruption (punissable et non punissable) de la grossesse, aux initiatives populaires sur «l’internement à vie des délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables» (acceptée en 2004) et sur «l’imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères» (acceptée en 2008) sont des illustrations marquantes de ces processus de confrontations sociales.

4. Composantes essentielles de la politique criminelle

4.1 Nous considérons les objets-cibles de la politique criminelle comme étant les crimes (aussi bien dans leur dimension de définition que d’action), les criminels (dans la double dimension des acteurs criminels et des représentations sociales qu’ils suscitent), la criminalité (avec une double dimension: «objective», comme ensemble des crimes commis dans un temps et un espace donnés et «subjective», comme objet de rumeurs, de peurs et de sentiments d’insécurité) et les réponses à ces phénomènes (de tout type organisé et quelles que soient leurs finalités), y compris la protection des victimes de la criminalité.

4.2 Quant aux buts de la politique criminelle, nous estimons qu’ils sont:

- de prévenir la criminalité ou d’éviter sa survenance;

- de la réduire et de la sanctionner là où elle existe;

→ afin de protéger:

- la société (biens collectifs, de sécurité et de paix publiques);

- et les biens des personnes ainsi que leurs droits fondamentaux, aussi bien des victimes que des auteurs justiciables.

4.3 Dans la poursuite de ces buts, la politique criminelle exerce alors les fonctions majeures suivantes:

- de prévention, au sens de véritable proaction;

- d’intervention, qui comprend les actions de contrôle, de détection, de renvoi et d’enregistrement;

- de réaction ou «post-vention», dont les formes sont très variées et concernent particulièrement deux catégories d’acteurs: la sanction des délinquants, par des peines (qui peuvent frapper divers biens des condamnés) et des mesures (de suivi, de traitement, de sûreté); et l’aide aux victimes d’infractions, selon diverses formes de soutien et de réparation.

4.4 Enfin, les moyens d’action de la politique criminelle sont nombreux:

- politiques publiques, d’éducation, de prévention et de contrôle;

- et politiques pénales proprement dites, avec le droit pénal, l’organisation judiciaire, la procédure pénale et le domaine de l’application des sanctions.

Cusson distingue 3 grandes catégories d’action de contrôle social du crime:

- informelles: par l’éducation et la prévention développementale (formation de la conscience morale);

- situationnelles: par l’autoprotection (publique et privée);

- pénales: par les sentences et les sanctions pénales, qui peuvent viser la neutralisation, la persuasion, la réinsertion et la dissuasion.

Ensemble, ces trois types d’action devraient jouer un effet de limitation de la criminalité: «Selon cette logique, la criminalité est, par ricochet, façonnée par les décisions des acteurs du contrôle social, par cette myriade d’acteurs sociaux qui décident de faire ou de ne pas faire quelque chose contre le crime. Ou, plus précisément, elle résulte de la rencontre entre les décisions des agents du contrôle social et celles des contrevenants» (Cusson 2005 : 136).

5. Politique criminelle et rationalité économique

L’évolution des politiques criminelles de ces vingt dernières années (en Amérique du Nord puis en Europe) démontre la place prioritaire prise par la rationalité économique, à tel point que les termes de «gestion pénale», de «gestion de la sécurité» et de «gestion des risques» (de criminalité et d’insécurité) tendent à se substituer à ceux de politique criminelle et de politique pénale.

Une lueur d’espoir émerge de cette logique de calcul permanent: elle peut mener à une réduction du recours à la peine de mort et à la peine privative de liberté. Les deux exemples suivants, tirés des débats récents de politique criminelle aux USA, où la philosophie de la «deterrence» (dissuasion par l’intimidation et la neutralisation pénales) est pourtant si forte, nous semblent très significatifs:

- Si, aux USA, ce ne sont que 12 États sur 51 qui ont de jure aboli la peine de mort, ce sont 19 États qui, de facto, à fin 2009, ne pratiquent plus la peine capitale. Au cours des années 2007-09, ce sont 2 nouveaux États qui ont aboli la peine de mort et 7 autres qui ont suspendu les exécutions capitales. «Ce qui explique les récents progrès du mouvement abolitionniste … c’est une histoire de gros sous. La peine de mort coûte cher… Et en période de crise, elle aurait même tendance à devenir un luxe, que certains États américains ne peuvent plus s’offrir. Des initiatives sont en cours dans une dizaine d’États américains pour abolir la peine capitale.»3

- La peine privative de liberté est utilisée à plein régime aux USA, selon des tarifs («sentencing guidelines») très rigides et des règles inflexibles (comme celle du «three strikes and you are out»). Cette politique d’incarcération forcenée a conduit à une très forte surpopulation carcérale. Le record est atteint par la Californie, l’un des plus gros États incarcérateurs du monde (avec notamment la Russie, Cuba et la Chine) qui, depuis 30 ans, a dépensé tellement pour ses prisons que c’est tout son système d’éducation et de formation qui en subit les réductions désastreuses. En septembre 20094, sous la pression de la crise économique, les parlementaires californiens ont voté un plan visant à réduire la population carcérale de près de 25’000 prisonniers d'ici deux ans: le gouverneur Schwarzenegger avait demandé une réduction de 55’000 prisonniers en soulignant que la Californie dépense près de 49’000 dollars par an et par prisonnier.

Nous sommes pleinement d’accord avec Kellens lorsqu’il affirme qu’il faut être conscient de la portée de ses choix: «Il faut savoir que la violence des moyens est un élément d’une société violente. Il faut savoir que l’enfermement est un élément d’une société fermée. Les choix sont étroitement liés. Ils se libèrent ou s’étranglent mutuellement» (Kellens 1991 : 303).

Juin 2010

Notes

1. Cf. Salas (2008), qui constate qu’en France, la «dérive sécuritaire» a tourné au «populisme pénal», centré sur une «idéologie victimaire» ou sur l’obsession de protection des victimes, réelles et, plus encore, potentielles: gestion des risques «de devenir victime».

2. Au sens de Becker (1985), à savoir des individus et groupes de pression qui entreprennent «une croisade pour la réforme des moeurs» et croient ainsi poursuivre «une mission sacrée».

3. Article RFI, Sylvain Biville, 18.03.2009.

4. La Californie comptait alors 170'000 prisonniers, pour une capacité théorique de 85'000: Los Angeles Times, 12.09.2009.

Références

- M. Ancel, Pour une étude systématique des problèmes de politique criminelle, Archives de politique criminelle, 1975.

- A. J. Arnaud (sous la direction de), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 1993.

- C. Beccaria, Des délits et des peines, Genève, Droz, 1965.

- H.S. Becker, Outsiders, Paris, Métailié, 1985.

- M. Cusson, Le contrôle social du crime, Paris, PUF, 1983.

- M. Cusson, La criminologie, Paris, Hachette, 4e édition 2005.

- M. Cusson, B. Dupont, F. Lemieux, Traité de sécurité intérieure, Montréal, HMH, 2007.

- M. Delmas-Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, PUF, 1992.

- G. Kellens, Précis de pénologie, Liège, Faculté de droit, 1991.

- N. Queloz, La sociologie du contrôle social, Revue internationale de sociologie, 1988, 7-47.

- N. Queloz, Quelle(s) criminologie(s) demain? In B. Brägger et al. (sous la direction de), La criminologie, évolutions scientifiques et pratiques, Zurich, Ruegger, 2004, 321-347.

- D. Salas, La volonté de punir: essai sur le populisme pénal, Paris, Pluriel, 2008.